(le 3 juin 2013)

바그너 링 사이클 마지막 장을 보고 왔다. 그 새 시간이 이렇게 되었다. 작년 말 오페라 네 편을 예매하며 느꼈던 막연함은 분명하고 개인적인 감상으로 남았다. 지난 2월부터 한 달에 한 편 꼴로 공연 일정을 따라가는 동안 흥미를 잃기도 하고, 졸기도 하고, 객석에 앉은 채 집에 가고 싶어 한 적도 여러 번이다. 이전에도 썼지만 나는 바그네리안도 아니고, 오페라를 좋아하지만 잘 알지는 못한다. 링 사이클을 선택한 데는 내 허영 섞인 호기심이 지대한 영향을 미쳤다고 생각한다. 바그너와 그의 음악을 둘러싼 수많은 담화 속 에서 나는 내가 모르는 그의 음악을 알고 싶었고, 무엇보다도 일단 경험하고 싶었다. 공연을 올리는 입장에서도 부담이 적지 않은 프로그램인 탓에 시기도 맞아줘야 하는데, 내 프랑스 체류와 파리 오페라의 일정이 맞았다. 연이라고 생각했다.

링 사이클을 보고 있노라 이야기하면 대부분의 지인들은 내 호기와 인내심을 칭찬해주었다. 앞서 말했듯 겨우 자리만 지킨 순간도 없지는 않았지만 ‘니벨룽겐의 반지’는 단순히 러닝 타임만으로 청중을 압도하고 버티기만을 요구하는 작품은 아니다. 작품 자체는 오히려, 청중이 원하는 청각적 즐거움을 끊임없이 선사한다. 그것은 때로 여느 오페라에서 듣기 힘든 가수의 힘찬 노래이기도 하고, 어느 순간 귓전에 걸리는 익숙한 모티브이기도 하고, ‘발퀴레의 비행’과 같은 말 그대로 선동적인 선율이기도 하다. 일례로 청중이 원하는 것을 쉽사리 내주지 않는 현대음악의 괴로움 – 물론 그 안에는 다른 즐거움이 깃들어 있지만 - 을 생각하면, 바그너의 음악은 여전히 우리에게 클래식한 의미에서 듣는 기쁨을 선사한다.

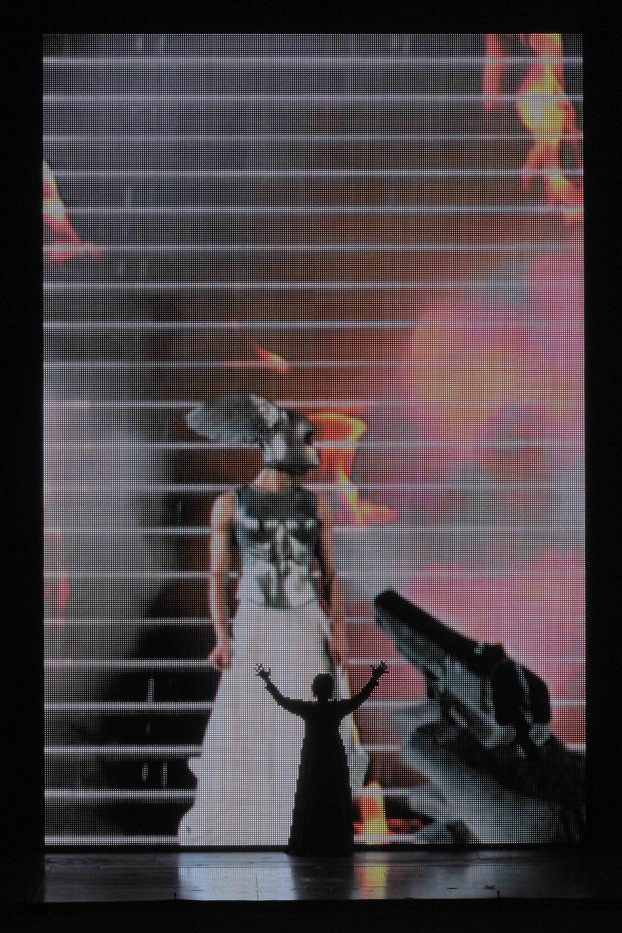

무대는 다시 원점으로 돌아간 듯 미니멀했다. ‘라인의 황금’만큼 실망스럽지는 않았지만 전체적으로 보면 파리 오페라의 연출은 크게 만족스럽다 말하기 어렵다. 하지만 앞서 언급한 현대 음악이 그렇듯, 관객이 원하는 것을 부러 주지 않는 것이 현대 예술이 지닌 한가지 성향이라면 그런 의미에서 2013년 파리의 링 사이클은 그 연출 만큼은 매우 현대적이었다고 말할 수 있겠다. 그러나, 그럼에도 불구하고 나는 마지막 신들의 멸망 장면에서 경악을 금치 못했다. 무대에 설치한 스크린위에 FPS(First-person shooter; 1인칭 슈팅 게임) 게임의 한 장면처럼 신들을 총으로 쏘아 쓰러트리는 영상을 띄웠는데, 정말 뜬금없기로 이 지구상에 따라갈 자가 없는 연출이었다. 오페라신에 FPS를 못쓸 이유는 없다. 문제는 스크린에 영사된 영상이 이해할수 없을정도로 조잡해 이전 네시간동안 유지해온 일종의 미니멀한 고급스러움을 다 마신 콜라캔처럼 한방에 찌그러트려버렸다는 것이다. 게다가 객석의 칠할은 중년 이상, 절반은 백발의 노신사,부인들이 채우고 있었는데 그 레인보우식스도 울고 갈 총질 앞에 그분들의 당혹은 이해하고도 남음이다. 진정 파리 오페라가 원하는 것은 아방가르드였던가. 한숨이 나왔다.

여하튼 다섯 달에 걸쳐 네 번을 만나는 동안 음악이 귀에 붙어 따라가기 수월해진 덕에 네시간 십오분의 러닝타임과 한시간 반의 인터미션은 전에없이 물 흐르듯 지나갔다. 그리고 그런 내 반응에 반가움과 기쁨을 느꼈다. 당연하다 못해 진부한 이야기지만, 음악도 영화도 그림도 그리고 음식도, 그 어떤 것이건 일단 경험하는 것이 좋다고 생각한다. 그러한 경험의 축적을 통해서 얻을 수 있는 것이 안목이다. 안목이란 단순히 가장 좋은 것, 가장 고급스러운 것을 알아보는 눈이 아니다. 일차적으로 각각의 대상을 마주했을 때 그 대상에 대해 개별적인 견해를 내놓을 수 있는 능력이 바로 안목이다. 보는 눈이 있으면 자연스레 본인의 기준에 따른 줄세우기도 가능할것이다. 안목이 귀한 것은 경험치를 자랑할 수 있기 때문이 아니다. 그런 눈을 통해 비로소 진정한 지각의 즐거움을 누릴 수 있고 더 나아가서는 순수하게 본인을 즐겁게 하는 아카이브를 만들어 낼 수 있기 때문이다. 그리고 그러한 모든 과정의 소실점은 결국 ‘나를 아는 것’이 아닌가, 그런 생각을 한다.

덧붙이기

댓글을 달아 주세요