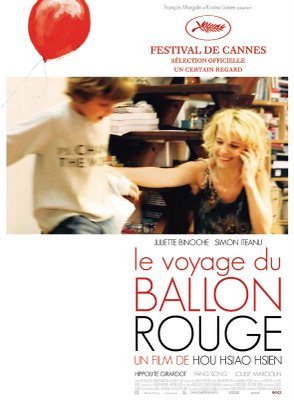

Le voyage du ballon rouge (2007)

빨간 풍선

/ 侯孝賢 허우 샤오시엔

대만이나 홍콩 출신 감독들의 작품을 접할때마다 거의 매번, 그 세련된 스타일에 놀라곤 한다. 한국이나 일본 영화계에서는 찾아보기 힘든 그 빼어난 감각은 국민소득으로 대변되는 국가 경제력으로는 설명할 수 없는 성질의 것이다. 우리나라 영화계가 대기업 제작/배급사와 대형 연예기획사들의 짝짝꿍 노름판이 되어 상업용 컨텐츠 생산에만 열을 올리고 있는 동안 재능있는 아시안 디렉터들은 자국 그리고 다국적 프로젝트를 통해 착실히 필모그래프를 채워가고 있었다. 산업전반적인 차원에서든, 개인적인 차원에서든 그 매우 다른 방향이 주는 괴리감은 빙글빙글 돌며 오색찬란한 드레스를 한 꺼풀씩 벗어 던지는 앙드레김 패션쇼를 보다 돌린 TV 채널에서 기성복 디자이너의 톤 다운 된 다음 시즌 컬렉션과 맞딱드렸을때의 느낌과도 비슷하다.

처음 본 허우 샤오시엔 감독의 작품이었다. 그의 스타일은 좋게 말해 잔잔하고 나쁘게 말해 지루하다는데 이 작품은 별로 지루할 새가 없었다. 일단 곱슬머리 시몽이 너무 사랑스러웠고 프랑스병에 걸린 나로서는 식탁위에 등장하는 모노프리 오렌지 주스 팩까지도 감흥의 대상이었기 때문이다. 게다가 연기잘하는 티를 내지 않는 배우인 줄리엣 비노쉬의 연기가 제법 화려하다. 그녀의 극 중 직업이 중국 인형극 배우라 인형극 장면이 여러번 등장하는데, 그 장면에서 만큼은 비노쉬가 프랑스 국립 연극원에서 제대로 훈련받은 정극 배우라는 사실을 깨닫지 않을 수 없다.

빨간 풍선(Le ballon rouge; 1956)을 모티브로 한 작품이고, 영화 속에는 내내 수잔과 시몽, 송의 일상을 스치듯 슬쩍슬쩍 관망하는 듯한 빨간 풍선이 등장한다. 떠도는 풍선과 비슷한 시선으로 흘러가는 일상을 비추는 허우 감독의 솜씨가 참 좋았다.

Trackback Address >> 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다

댓글을 달아 주세요