폭염주의보가 물귀신처럼 들러부터 떨어지지 않았던 일주일이었다.

지난 6월 바캉스 때, 스콘을 두번 떡볶이를 두번 초콜릿칩 쿠키를 두번 씩 말아먹는 동안 일주일이 가버렸던 것과는 대조적으로 이번에는 카레를 한 번 만들었을 뿐 설거지도 몇 번 한 기억이 없다. 대신 게으르고 불량한 소파 감자가 되어 과자통을 끼고 밀린 드라마며 영화를 돌려봤다. 별로 놀라울 일도 아니지만 그렇게 일주일을 보냈더니 정말 해남 감자처럼 포실포실 살이 찌고 말았다.

"no reservation"

사랑의 레시피

/Scott Hicks

2007년에 이 영화에 심드렁했던 이유는 2010년에 이 영화에 반하기 위해서였다고 확신한다. 이렇게 홀딱 넘어간 이유는 배우도 아니요 감독도 아니요 시나리오도 아니요 단순히 소재도 아니다. 모든 것은 취향. 취향 탓이다. 나는 '케이트(캐서린 제타 존스)'가 살고 있는 아파트에 홀딱 반했다. '조 (아비게일 브레스린)'의 히피풍 롱스커트와 니트 털모자가 사랑스러웠고 닉(아론 에크하트)이 비장의 무기라며 연 컨테이너 속 티라미수에 말 그대로 녹아버렸다. 이제와 국자 티라미수가 대수는 아니지만 나는 장담할 수 있다. 늦은 저녁 식사를 마치고 거실 바닥에 주저 앉아 미리 준비해 온 비장의 락앤락 뚜껑을 여는 사람이라면 요리사 박봉따위 절대로 아랑곳 않고 평생 먹여살릴 각오로 열심히 벌어 사랑하고 아껴주며 잘 살겠다. 군데군데 대사는 너무 작위적이라 전혀 감동적이지 않지만 감독의 미적 센스와 취향이 나로 하여금 이 영화를 사랑하게 하였으니 미우나 고우나 DVD로 소장하여 틈틈히 돌려보며 아껴줄 생각이다.

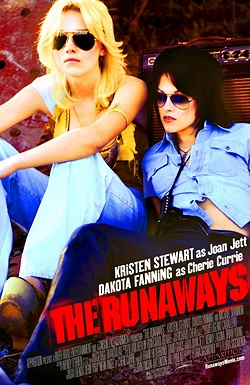

"the runaways"

런어웨이즈

/Floria Sigismondi

좋아하는 다코타 패닝과 크리스틴 스튜어트가 투 톱으로 주연한 영화라 보지 않을 수 없었다. 트와일라잇 시리즈로 '뭘 해도 예쁜 크리스틴'이 되어버린 스튜어트로서는 '런어웨이즈'가 좀 더 본인 취향에 가까운 영화가 아니었을까 싶다. 적당히 예쁘고 매우 매력적인 다코타 패닝의 견실한 필모그래피에도 흥미로운 액센트가 될 작품이다. 그러나 강해 보이면서도 살짝 어눌하고 모호한 조앤 제트를 맞춤복처럼 연기한 스튜어트에 비해 '체리 커리'는 패닝에게 살짝 입기 버거운 옷인듯 했다. 하지만 나는 다코타 패닝의 팬이므로 그녀에게서 뇌살적인 매력 내지는 퇴폐미를 찾을 생각은 없다. 스스로의 강렬함에 쓸려 편한 영화는 못 찍는 팔자가 된 크리스티나 리치를 알고 있기 때문이다. 어쨌든, 두 여배우가 문제는 아니었다.

문제는 밴드 영화임에도 그다지 귀에 걸리지 않는 음악과 어중간한 인물과 상황 연출이다. 음악은 취향이 아니라 그랬다고 치자. 그러나 모호함이 어울렸던 '조앤 제트' 외의 인물들은 전부 방향 없이 헤매는 듯한 인상을 주었고, 감독의 괜찮은 취향을 엿볼 수 있는 악세사리들이 여럿있긴 했지만 정작 연출 자체가 맥빠진, 아니 거의 연출의 힘이 느껴지지 않는 수준이었다. 감독의 기량이, 혹은 시나리오의 질이 더 좋았더라면 훨씬 와일드하고 매력적인 청춘물이 될 수 있었을텐데, 아쉬웠다는 이야기다.

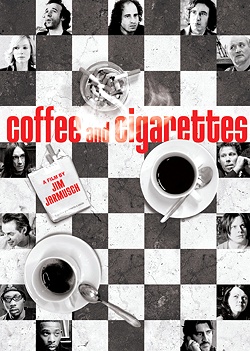

"coffee and cigarettes"

커피와 담배

/Jim Jarmusch

그래,

'데드맨'이 멋있기는 했다. 그렇지만 그렇다고 해서 짐 자무쉬가 좋아지지는 않았다. 좀 더 정확히 말하자면 좋지도 싫지도 않은 영화 잘 찍는 감독, 뭐 그렇게 생각했다. 하지만 '브로큰 플라워'와 '커피와 담배'를 보고 나는 결국 자무쉬가의 짐 오빠를 좋아하게 되었다.

앞서 나열한 '데드맨', '브로큰 플라워' 그리고 '커피와 담배'는 그 스타일이 몹시 제각각이다. 짐 오빠가 찍은 영화를 세 편째 보고 나자 나는 그이가 무척 응큼한 사람이라는 생각이 들었다. 짐 오빠는 절대 다 보여주지 않는다. 영화 한 편에 심혈을 기울여 혼신의 역작을 찍고자하는 스타일이라기보다는, 본인의 재주와 감각, 신랄함과 유머, 그리고 응큼함의 비율을 적당히 조절하고, 때로는 몇가지는 아예 빼버리기도 하며 비교적 초연하게 작업하는 식으로 보인달까. 그런 힘을 뺀 태도도 응큼하다. 왜냐하면 저 머리좋은 짐 오빠는 그게 멋지고 특별해 보이는 길이라는 걸 너무나 잘 알고 있을 테니!

제목이 '커피와 담배'고 나는 커피는 매우 좋아하지만 담배는 싫어하기 때문에 이 영화를 보고 담배를 매우 좋아하는 사람들이 가질 감상은 잘 모르겠다. 하지만 분명히 말 할 수 있는 것은 이 작품에는 절대로 맛있어 보이는 커피 같은 건 등장하지 않는다는 점이다. 왠지 보기만 해도 양잿물을 떠올리게 하는, 요즘에는 스타벅스 오늘의 커피로도 걸리기 힘든 쓰고 떫고 뒷맛 나쁠 것 같은 드립 커피가 대부분의 에피소드에 단골로 출연한다. 게다가 중간에는 은근 슬쩍 홍차가 나오는 에피소드까지 끼어있다. 참 나. 하지만 영화를 보면서, 또 보고 나서 몇 일은 이상하게도 그 커피 메이커로 끓인 커피가 마시고 싶어지는 거다. 역시 짐 오빠에게 넘어 간게 틀림없다.

'커피와 담배'는 짐 자무쉬의 농담같은 작품이다. 하지만 그 농담에는 뼈가 있고, 그 뼈는 때로는 생선의 척추 같기도 하고 잔가시 같기도 해서, 때로는 마치 나를 놀리는 것 같은 기분까지 든다. 나쁜 놈!

Trackback Address >> 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다

댓글을 달아 주세요

omg!