단 한 번도 프랑스에 가보고 싶다고 생각한 적은 없었다.

유럽 여행을 하고 싶다는 꿈도 꿔본적이 없었다.

떠나기 직전, 내가 얼마나 끔찍한 심란함에 시달렸는지는 아무도 모른다.

정말로 가고 싶지 않았다. 떠나고 싶지 않았다.

여덟시간 뒤로 시계를 맞추는 일은 매번, 생각보다 고통스러웠다.

시차가 수명을 줄인다는 말, 나는 믿는다.

떠나는 일도, 돌아오는 일도, 나로서는 전력을 다해야만 하는 괴롭고 힘든 일이니.

출국 장에서 울기 시작한 나는 비행 내내 울어댔다. 집에 가고 싶었다.

닛코 간사이에서의 스테이 오버는 외로웠고 그래서 팥이 든 과자를 샀다.

유난히 오미야게를 좋아하고, 보면 호주머니 돈을 탈탈 털어 살 수 있는 만큼 사는 건

어려서 혼자 공항이나 호텔을 나다니며 생긴 습관이다.

과자를 고르고 있으면, 누군가를 두고 혼자 떠나야 하는 내 처지가 조금 덜 서러워진다.

읽고 웃을 사람, 그리고 빈정거릴 사람 여럿이란 거 안다.

그렇지만 공항에서 0.05%의 설렘과 99.95%의 서글픔으로 울어본 사람이 아니라면

그냥 웃고 지나갈 것. 함부로 떠들지 말았으면 좋겠다.

나는 회귀 본능이 강하고, 여행에서 설렘보다는 스트레스를 더 많이 느끼며

비행에 지독하게 시달리는 사람이다.

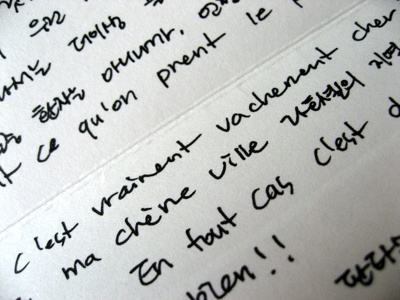

겨우 찾아간 빠리에서, 나는 저 가방을 매고 여름 내내 프랑스어 학교에 다녔다.

그리고 수업을 마치고 돌아온 방안에선 저 가방처럼 우두커니 혼자였다.

동경한 적 없는 빠리는 말 그대로 빠리, 프랑스의 수도였고

나는 그 속에서 실망도, 놀라움도 느끼는 일 없이

그저 살짝 어려운 매일매일을 살아나갔다. 적응해 나갔다.

좋지도, 나쁘지도 않았다.

아, 나쁘지 않아서 다행이었을까.

내 프랑스에서의 일상은 시작부터 담담하고, 순조롭고, 평화로웠고

나는 미처 그런 시작에 감사할 줄은 몰랐다.

나를 움직인 것은,

가야 한다는 나의 의지와, 결정이었다.

'가고 싶다'가 아니었다 '가야 한다' 였다. 나는.

무슨 일이 있어도 중간에 돌아오지 않는다고 결심했다.

무슨 일이 있어도 정한 날짜에 돌아오겠다고 결정했다.

나는 변덕스럽고 감정적인 사람이지만,

한번 정해진 흐름을 거스르는 일은 없다.

사실은, 거스르는 것이 무서운 게지만.

지난 겨울과 봄을 겪으며, 나는 나를 움직이는 분명한 흐름을 목도했다.

순조로우리라 생각한다.

내게는 또 한번 떠나야만 하는 명분이 있으니.

그 언젠가 때가 되면, 나는 또 한 번 우울에 몸부림 치다 질질 울며

소중한 사람들과 일일이 애애절절한 작별 인사를 나눈 뒤

퉁퉁 붓고 푸석푸석 갈라진 얼굴로 비행기에 올라 면세품 과자세트 목록을 뒤지고 있으리라.

Trackback Address >> 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다

댓글을 달아 주세요

상수역에서 삭 방향으로 걷다보면, 새로 생긴 빵집이 있는데 거기 7월 한달 세일이다. 빵은 제법 잘 굽더라. 참고로 형은 자르지 않은 식빵을 제일 좋아한단다.

옹. 나는 미루카레랑 폴&폴리나에서 빵 사다 먹는데

미루카레는 과자빵이 맛있고 폴&폴리나는 밥빵이 맛있엉.

아저씨가 좋아하는 자르지 않은 식빵은 두 군데 다 아주 맛나.